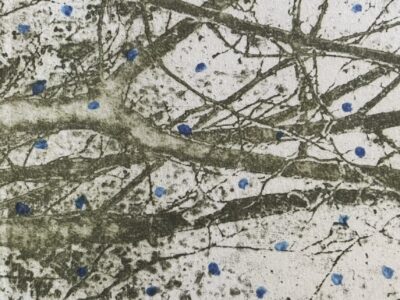

Contemporaneo è quello che vorrei

ma è difficile, molto difficile

toccare, anche solo per poco

respirare assaporare, oppure solo

annusare, l’adesso corre via

zitto come un demonio, del resto

tutta la storia è in letargo,

tutta, gli scheletri nell’armadio

e all’ultimo stadio solo spettri

allegri e brutali, arcitruffatori

e arcitruffati, QUI SI PUO’ VEDERE

L’OSSO DEL SISTEMA o la rotella

che manca, se la luce del sole

dura ancora un po’, almeno quella.

Il vecchio Palazzi definisce il termine uscita in modo tautologico: è il luogo per dove si esce e uscire significa andare fuori da un luogo chiuso e circoscritto. Il titolo della raccolta di poesie di Marco Ferri offre al lettore indicazioni e interrogativi. Chi esce e da dove esce e perché da una uscita secondaria? E’ l’adesso che fugge come un demonio da un luogo chiuso e circoscritto? Il Palazzi dà solo indicazioni spaziali, ma l’io con cui si apre il sonetto proemiale non parla di spazio, ma di tempo. La sequenza temporale accompagna chi legge dal primo all’ultimo verso: contemporaneo, l’adesso, tutta la storia, ultimo stadio, dura. I verbi all’infinito – uno dei modi a più bassa frequenza temporale – si rincorrono: toccare, respirare, assaporare, annusare, vedere e rimandano tutti ad una fisicità che vorrebbe imporre le sue ragioni, retti quegli infiniti (tranne l’ultimo) da un condizionale – vorrei – che subito si rivela per quello che è: un desiderio abortito perché il tempo è solo illusione. L’adesso fugge via e nessuno gli sbarra la strada perché evita con cura ogni red carpet e si allontana per una uscita secondaria. Verrebbe da pensare che si tratti di una preoccupazione inutile perché nessuno si accorge che non esiste più, anzi che non è mai esistito. Si porta dietro come un fardello la storia, immersa in un letargo che non conoscerà alcun risveglio. Semplicemente e distrattamente è morta. Possiamo raccontare a noi stessi che il sole ancora scandisce nel suo andare i ritmi familiari delle notti e dei giorni. Il termine luce è preceduto da un se ottativo: possa la luce del sole durare ancora un po’. “Le tenebre coprivano gli abissi e un vento impetuoso soffiava sulle acque” (Genesi, 1, 2). Noi allora non c’eravamo e neppure il sole, ma è lì che precipitiamo: scheletri impegnati in una danza macabra e destinati a perdere ogni traccia residua del loro essere stati uomini e donne per diventare spettri che della perduta umanità porteranno nel vuoto l’allegria e la brutalità, senza distinzione alcuna tra chi tante volte ha truffato e chi tante volte è stato truffato. Il tragico leopardiano avverbio di luogo “qui”, (incipit della Ginestra) che si imprime anche graficamente quasi con violenza ci dice che il tempo e lo spazio, l’hic et nunc, il qui e l’adesso sono smascherati nel loro non essere: “Qui si può vedere …”. Chi può vedere? Non l’io di quel ‘vorrei’ del primo verso ma un impersonale ‘si può vedere’. Non esiste il tempo né lo spazio e la soggettività naufraga in una astratta entità impersonale che può solo contemplare “l’osso del sistema”. E` l’essenza stessa del nostro essere al mondo che si rivela nella sua estrema scarnificazione, nella sua totale alterità rispetto ad ogni nostro sapere, di qualunque natura esso sia. Tutti gli orpelli con cui l’abbiamo rivestito sono caduti ed hanno lasciato il posto all’afasia, al vuoto da fissare senza infingimenti.