È un romanzo che non decolla, nonostante la scrittura scorrevole. La storia è alquanto improbabile e farraginosa. Ma soprattutto quello che non mi convince è la perdita di peculiarità relativa alla letteratura giapponese. Siamo di fronte ad un testo che potrebbe essere stato scritto anche da un americano, e lo dico perché Murakami si definisce “allievo” di Carver e tale rimane, senza arrivare alle vette carveriane.

Oramai la globalizzazione si ripercuote anche nella letteratura, non esiste quasi più una caratteristica che fa riconoscere un testo di uno scrittore di una nazione rispetto ad un altro.

Dov’è lo stile che definisce una letteratura rispetto ad un’altra?

Murakami è giapponese, ma la sua scrittura, almeno in questo romanzo, non richiama certo la grande letteratura giapponese, dagli Haiku a Mishima, da Tanizaki a Kawabata.

Perde la descrizione breve e puntuale del particolare e della brevità, attraverso cui, con simboli e metafore, si raggiunge una peculiarità linguistica e la purezza del vuoto Zen.

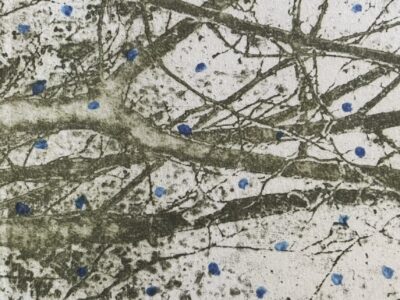

C’è una parte, nei primi capitoli, che si rifà al peculiare della letteratura giapponese, anche accostandosi alla pittura e alle incisioni di Hokusai o di Utamaro, ed è l’incontro del protagonista con le orecchie della ragazza. Di esse, subisce il fascino fino al punto di imbastire con lei una relazione. Relazione sensuale ed erotica, in cui le orecchie della ragazza giocano il ruolo continuo dell’eccitazione e dell’immaginario immaginato. Ecco qui si rientra a pieno titolo nel Giappone: nella descrizione di un particolare che imprime alla scrittura una fascinazione erotica e altamente sensuale e che mette in gioco, nel rapporto tra i due, la totalità dei corpi.

Le orecchie si vedono e sappiamo quando si aprono e si chiudono, come sussurra lei, a forme diverse dell’essere: il piacere o la routine. In queste poche pagine Murakami si rivaluta, riaccostandosi alla specificità della letteratura giapponese, ma troppo, troppo poco per stare in alto.

Haruki Murakami, Nel segno della pecora, Einaudi 2010